Aさんがブログサイトを立ち上げました。

PVも増えて、サイトの広告収入も伸びていきました(広告収入は、Aに入る)。

そしてあるときAさんは、Bさんに「記事を書いてくれ。報酬は支払うよ」と頼みました。

Bさんが出稿してくれた記事は、よいできだったので、そのままAさんは自身のブログサイトに掲載しました。

ところがその当該記事は、実際にはCさんの記事のパクリ記事でした(Cさんが撮影した写真が無断転用されている)。

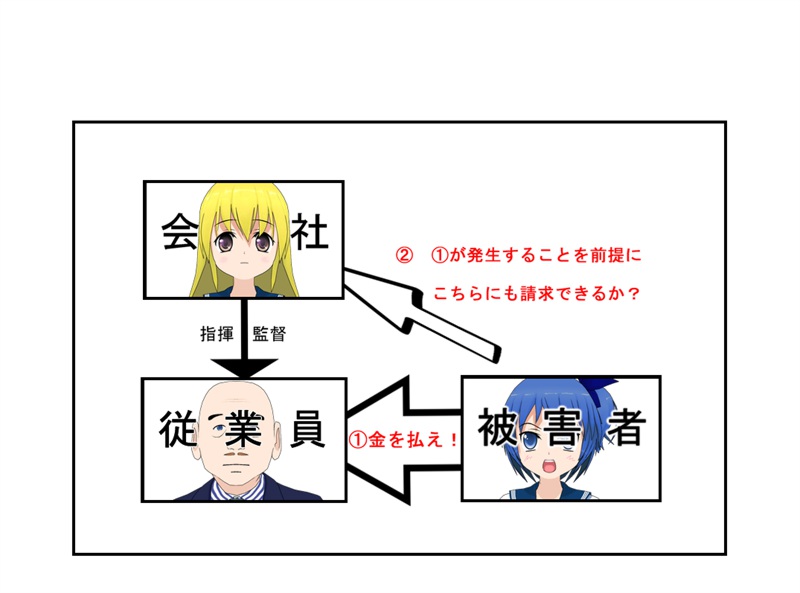

問題 BのCに対する不法行為責任は成立している(CはBにお金を払え!といえる)ことを前提に、Cは、Aに対して不法行為責任の追求はできるか?を論ぜよ

※特別法を考慮しないものとする

この問題ならば、ああ民法第715条をききたいのだな~となるかと思うのですが(司法書士あるいは弁護士の先生へ、ここまでは大丈夫でしょうか)

そして、民法第715条の要件をみたせば、Aは、Cに対する不法行為責任をおうというのが、今のわたしの理解です。

民法第715条の教科書的事例の図解です。

指揮監督の関係があるならば、雇用関係になくても適用ありです。

ここまで前回記事に書きました。

そしてちょっと状況がかわり、特別法を考えます。

今、考えていることは、

- Aがまったく責任をおわないということは本当か?

- Aの民事の責任(Aにたいする刑事責任の追求はさすがに厳しいと思っています)

状況としては

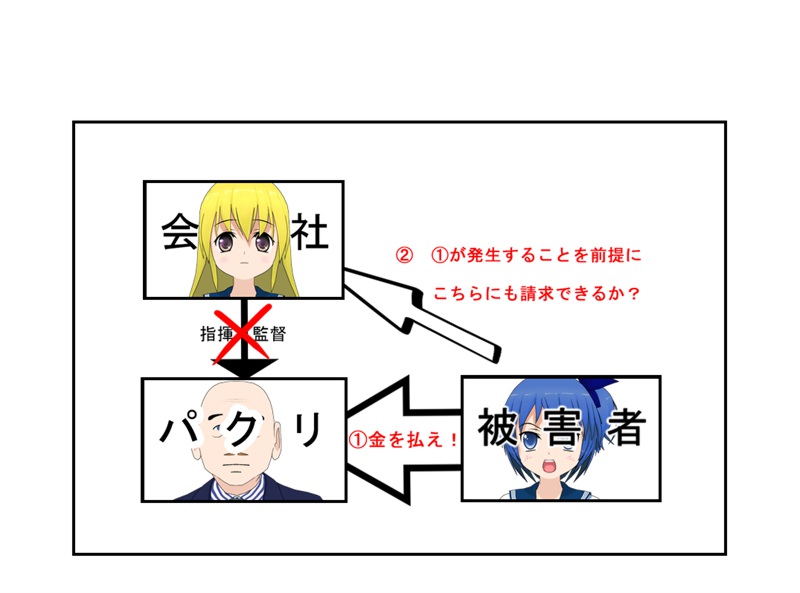

- AB間に指揮監督の関係はありません

- 1番悪いのはパクリ記事を書いたBです

- Aは、あくまでプラットフォームを準備しただけです(Aはパクリ記事自体の企画・編集はしていません)

- 特別法としてのプロバイダ責任制限法

このとき、Aは編集をしていないから(Aが用意しているプラットフォームをCGMといいます)プロバイダ責任制限法により、AはCに対する責任をおわないのだ「そうです」。

ん?そうなのかな?と。直感的にそれではあまりにも、被害者保護がはかれないのでは?と思ってしまったのです。

そこで少し調べながら、自分の考えをまとめていこうと思います。

この責任追及の裁判を提起しようとなさる場合は、是非お近くの司法書士あるいは弁護士の先生にご相談下さい。

どちらかというと、そのパクリサイトの実情をお集めいただくことが、大事なのかな(法律構成と事実の把握にはレヴェルの違いがあります)と思います。

プロバイダ責任制限法について

その趣旨は、

プロバイダ等において「被害者救済」と発信者の「表現の自由」等の重要な権利・利益のバランスに配慮しつつ、適切な対応が行えるようにするため

出典:上記リンク2ページ目

ということになるのだと思います。

歴史的には、プロバイダ責任制限法がなかった時代があります。

裁判例の積み重ねがありました。

そこでは、プロバイダ等(A)が民事責任をおうかという判断がなされています。

プロバイダ等(A)が民事責任をおうのかについては、「被害者救済」(C)と発信者(B)の「表現の自由」等の重要な権利・利益のバランスに配慮しつつ判決がくだされています。

その流れで、法律ができあがっています。

もう少し詳しく、みてみますと

まずP19をごらんください。

不法行為の構成になっています。これはAが「利得」を得ていない(不当利得が成立しない)場面を想定していると考えます(Aが利得を得ていたら、不当利得も成立しうる)。また、P9とあわせて、Aに作為義務をおわせてはいない(Aの債務不履行構成じゃない)ということも確認下さい。

専門家ほど何を言ってるかわからない現象です(駆け出しですが、専門家といわせてください!)

なにか(金払え!)を実現しようとするとき、法律上の実現方法は、複数考えられます、ということです。

不法行為というコトバも不当利得というコトバも、契約関係にない相手方にたいし金払え!を実現する法律上の実現方法ぐらいの感じでとらえておいてください。

もう一つ、このプロバイダ責任制限法は、プロバイダ等にこうしなさい!(作為義務をおわせる)ことまでは書いていない、ということです。

次に、同じくP19の図(わかりやすい)と、P11をみていただくと、

Aが発信者である場合

Aが、Bによる当該パクリ記事の存在を知っていた、さらにそれがCの権利侵害にあたることを知っていたか、知ることができたときは、AはCに対して責任をおう(もちろんほかの不法行為の要件は満たさなければなりませんが)と書いてあります。

やっぱりCGMだからまったく責任をおわないという話ではなくて、プロバイダ責任制限法に規定される条件のときは、AはCからの直接の責任追及をのがれうるというだけの話じゃないのかな?と。

CがBに記事をパクられたことをAに内容証明等で伝えます(Aに知らないといわせないため。訴訟のための証拠つくりです。すぐAが非開示の処理をするなら内容証明までは必要ないです)。

そしてそのパクられたとされる記事、本当はBとCどちらが早く書いたのか?これってわからないものですかね?(わたしは容易にわかると思っているのですが。写真ならば。もしくは丸々コピーならば)

もしかしたら、不法行為のその他の要件である「損害」が発生していないという発想なのでしょうか?たしかに「損害」のたてかたは難しいですし、ひとりひとりは少額になると思いますが。

それでもわたしは、Aに、Cからパクリ被害の通知があったならば、当該記事をさっさと非公開にしたほうがよいんじゃないですか?といいたいです。

ちょっと調べたらわかるでしょと(逆に名誉権侵害などは、判断むずかしいと思います)。

そのままほったらかしたら、被害者Cが特定電気通信役務提供者Aに対して情報を削除しないことによる損害賠償を請求することができうると書いてありますよと。

だから最近のLINE株式会社の方針変更は、このようになったのかな?と思っています。

みなし非表示対応の部分です。

さいごに

一般論(Aがプラットフォーム提供、AB間に指揮監督関係なし)を想定して書いてきましたが、Aがプラットフォーム提供して、Bに指示をして記事を書かせた場合は、

Aは民法715条の責任をおうことになるのでは?と思っています。

もしくは、プロバイダ責任制限法にいうところの、Aは発信者であるとされやすくなる(このときに民法第715条の法理を使う)ということになるのかな?と思っています。

たぶんそうなるだろうという今のところの考えです。

わたしの結論は、被害者保護によりすぎているような気もしますが、名誉権侵害については、もっと表現の自由よりになります。