この記事は、架空の人物(南関すみれ)によるインタヴュー記事としての体裁をとっておりますが、実際にはブログ管理人が書いております。

司法書士試験合格は、2009年。これはNAVERまとめのサービス開始と重なる。

合格から6年以上経過したこのタイミングでなぜブログ記事の新方針を打ち出したのか。

司法書士・行政書士まつむら・まつなが事務所上級執行役員メディア担当のまつむらまさき氏に話を聞いた(編集注:取材は2016年12月8日に実施していない)。

今のままでいい、と思っていたわけではない

改めて、このタイミングでこのブログ記事を発表する意図について教えて下さい。

もともと(一連の騒動を受けてNAVERまとめの対応について)黙っているつもりはありませんでした。

この法律関係は、とても興味深い問題ですし、まず自分の考えをまとめてみようと思ったんです。

そのような折、これらの記事がインターネット上に流れてきまして、

わたしも思ったんですーーー

なんでこのタイミング?

なんでこんなに釣り針大きいの?

引用される、されないの定義に関しても、どこの誰かは分からない人に引用されているから権利者は怒るのであって、ネット界隈で有名な人に引用されたら「ありがとうございます」となるのではないでしょうか。

出典:上記リンク「お前が言うな」の記事より

釣り針でかすぎでしょ

なんでここまで釣り針が大きいのか?

ここまでは疑問ですが、ここまで来たら一気でした。

拡散したい情報があるのだろう(トロイの木馬方式?ですね)

拡散したい情報は、誰に読まれたいの?

第1義的には、被害者でしょう(あなたたちにはそんな権利はないというアナウンスというか刷り込み)

その次には、裁判官!

LINE社は、全国で訴訟の火の手があがることまでを想定しているんでしょうね。

裁判のゆくえは

まつむらさんがおっしゃっていることの当否は、まず置いておいて、

裁判官に聞かせたいということの意味についてご説明いただけますか?

わかりました。

例えばLINE社に対して、同様の裁判が、同時進行的に提起された場合、東京でAさん、熊本でBさん、北海道でCさんが訴えを提起したとしますーーーそのとき、それぞれの裁判官はどのような判断をするかといいますと、

多くの方は、裁判って先例主義なんでしょ?

と思われるかもしれませんが、原理的には違います。

それぞれの裁判官は独立して、裁判当時の法律を「法の趣旨」から解釈し、現実の事件にあてはめて結論を導いています。

そうなると、どうなるのでしょうか?

ごくごく簡単に言うと、Aさんの裁判、Bさんの裁判、Cさんの裁判それぞれで勝ち負けは決まりますが、そこに至る道筋は、微妙に異なることになります(異なってもいいという言い方が正しいかもです)。

LINE社に有利な判断

LINE社に不利な判断

これが併存してもいいんです。

もっと正確にいうと、LINE社に有利不利じゃなくて、

もっと一般的に、「プロバイダ等による「被害者保護」と「表現の自由」のバランスどり」について、

裁判官はそれぞれ独立して判断し、

LINE社独自の事情、「被害者」独自の事情をそれぞれ認定し、

最終的な判断をするというカタチになります。

ということは、まつむらさんがおっしゃりたいことをまとめると、先の記事の目的は全国各地の裁判を1つでも多く有利に導くための裁判官に対するアピールなんだという主張なんですね?

そのとおりです。

華麗なる撤退戦?

そのために意図的にバズをおこした(ここはさすがです)。

そのための釣り針だったという主張です。

具体的な指摘を

まずはわたしは、NAVERまとめ問題でLINE社への法的責任追求は可能である(なりたちうる、裁判のことがあるのであんまりつよい表現は使えないことをご了承下さい、というか現状はおかしいでしょ)という立場にたち、

上記リンクの「お前が言うな」の記事が裁判官に伝えたいことを補足し、さらにそれに反論しようと思います。

前提知識として、こちらのリンク記事をご覧ください。

著作権関連の記事を多くアップされているSTORIA法律事務所さんのブログ記事です。

>>NAVERまとめ問題でLINE社への法的責任追及が可能か検討する

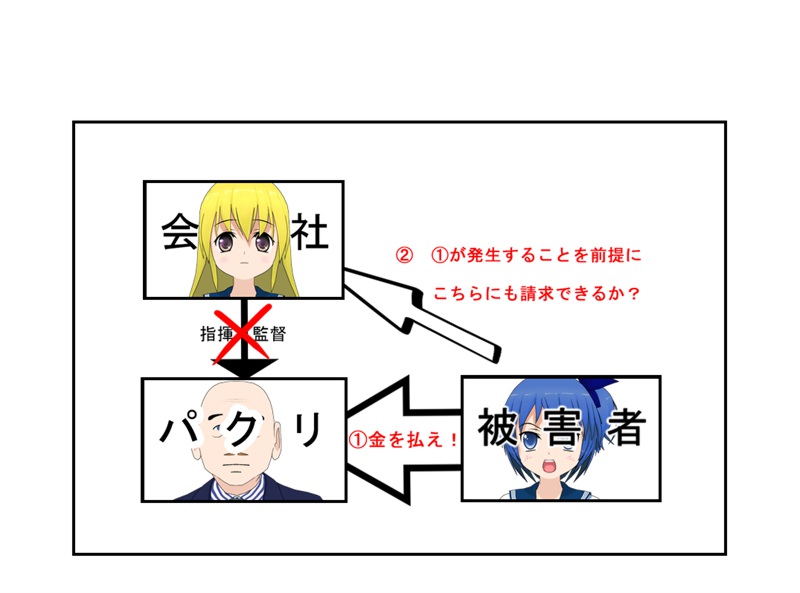

こちらの記事は、プロバイダ責任制限法のもとでも、

LINE社を

発信者と同視する

という法律構成で、LINE社への法的責任追及が可能である(なりたちうる)ということを論述なさっています。

こちらの法律構成は、LINE社に「そんなパクリ記事の存在は知らなかった!」と言わせないという構成です。

これは一つなりたちうるラインだとわたしは思います。

これに対して、上記「お前が言うな」の記事は、LINE社を発信者と同視する法律構成に対しては直接の反論をしていません。

軸をずらしてあります。

当然のごとくLINE社を発信者には同視できないとして自説を述べられています。

この当然のごとくというところが、ポイントです。意見の表明をせずに、意見を述べられています。なかなか巧妙です。

というのもプロバイダ責任制限法には、もう一つのラインがありまして、それが「事後対応」のはなしです。こちらは、LINE社を発信者とは当然には同視できないことを前提に、次にLINE社は、パクリ記事の存在を知らなかったといえるのか?知ってたとしても権利侵害になるとはわからなかったといえるのか?という問題です。下記リンクのP19をご確認下さい。

もともとプロバイダ責任制限法は、NAVERまとめのようなキュレーションプラットフォームのサーヴィス運営元だけではなく、ひろく電気通信事業者(いわゆるプロバイダ等)をその対象にします。

そういった事業者ならば、さすがに「事後対応」で大丈夫とプロバイダ責任制限法はさだめています。

LINE社のNAVERまとめも当然その仲間にはいりますよ~と。

そしてさらに

これだ!

画像の著作権って一番分からないのです。

出典:上記リンク「お前が言うな」の記事より

ここなのですね!

権利元が分からないですし、媒体がどこまで許諾をとっているのかも分かりません。

出典:上記リンク「お前が言うな」の記事より

宇多田ヒカルさんの楽曲がうんぬんかんぬんのところをあわせて読んでいただくと、

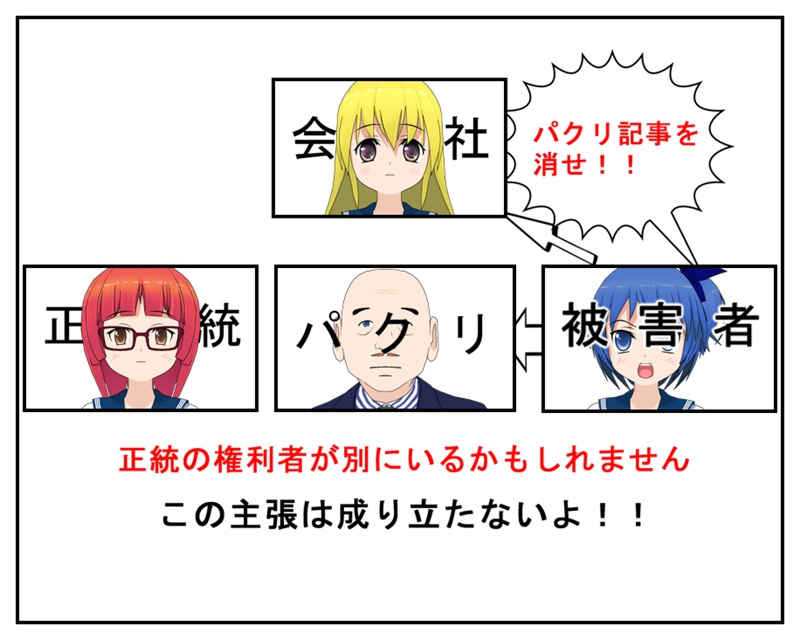

「権利元」は、「被害者」でもないかもしれない。

上記図にはでてこない第3者(第4者)が正統の権利者であり、その正統の権利者からパクリとされている人は、許諾をとっているかもしれない。

だから、LINE社は、そのパクリ記事の存在は知ってた(知った)けど権利侵害になるとはわからなかったといえる。

画像の著作権って一番分からないのです。

とおっしゃっているのですね!

なるほど~~~

っていやいやいやいや。

確認ですが、もともとご自身も「事後対応」の話をなさっていますよね。

「被害者」の方が、「パクリ記事(写真)」の存在を主張なさっている状況です。

少なくとも、「被害者」のかたと、「パクリ」とのあいだでどちらが早いかは、ちょっと調べたらわかるでしょ、というのがわたしの主張なのですが、どうなんでしょうか?文章の著作権の判断が難しいならば、マルパクリ記事か写真画像のパクリの話限定でいいです。

ここのところ(どちらが早いかがちょっと調べたらわかるか)は、実際にはどうなのか?ということはパソコン詳しいかたでないとわからないですし、これを裁判官に説明するのも難しいのかな?とは思います。

いちおうちょっと調べたらわかるとして、

「被害者」のかたと「パクリ」とのあいだで「被害者」が早い場合、そのとき今度は「パクリ」に第4者「正統の記事、写真」の存在を「立証」させれば済む話じゃないですか?

もともとがweb上にあるもののはずだから、その「立証」は容易のはずでしょう。

「パクリ」が第4者「正統の記事、写真」の存在を立証できなかったら、そのパクリ記事を消されても文句いえないでしょ!と思います。

少なくともその場合は、LINE社は、当該記事を消したことによる発信者からの損害賠償はくらわなくてもよいのかな?と思います。

もろもろのバランスから考えて、「第4者理論」は、「被害者」からの非開示の要求をはばむ理由づけ(権利侵害になるとはわからなかった)にはならない、というのがわたしの考えです。

というかそもそもLINE社は、知らなかったという主張が許されないのではないか?そこから目をそらさせるための記事だったのではないかーーー

「お前が言うな」の声、言われると思っていた

インタビューを終えた筆者が思うのは、マサキさんは一貫してメディアリテラシーのことを話していたのだ、ということ。

マサキさんは

インタビューを終えた筆者が思うのは、マサキさんは一貫してメディアリテラシーのことを話していたのだ、ということ。

「大きすぎる釣り針が、実はLINE社の法務のチェックをうけていたら・・・」

「逆にそれぐらいの狙いがあって欲しい」

「そうでなかったらアホすぎるでしょ」

そしてマサキさんは「メディアは、インタビューという事実をそのまま事実として伝えてもいいのか」と語る。

マサキさんは「第三者のふりして記事書いてんじゃねーよ」とまでは語っていません。

メディアならば、自分の発見を自分の意見を書こうよ!

ただこれは、巨大なるブーメラン。

多くの読者とまた弁護士の先生に「お前が言うな」と言われる、「お前が言うな」の声も想定しているーーとマサキさんはおっしゃるのですが

「お前が言うな」の声、言われると思っていたとマサキさんが言わはることをわたしは想定していました。